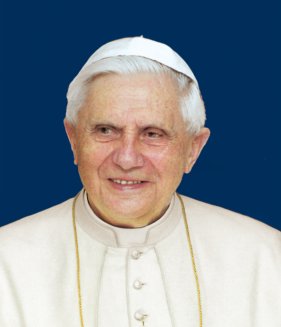

Giovanni Paolo II e Benedetto XVI

È

dinanzi ai nostri occhi l’esempio del mio amato e venerato

predecessore Giovanni Paolo II , un Papa missionario, la cui attività

così intensa, testimoniata da oltre cento viaggi apostolici

oltre i confini d’Italia, è davvero inimitabile. (Benedetto XVI: dall’omelia del 25/4/2005, in S. Paolo fuori le mura) |

“Habemus

papam”

“Habemus

papam”

Siena, Chiesa di San Niccolò in Sasso. Sono le ore 18 circa del

19 aprile 2005. Sono stato invitato a presentare il volume di mons. Walter

Brandmüller, docente di Storia della Chiesa ad Augsburg, in Baviera,

e Presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Il titolo dell’opera

è carico di significati, anche per il momento storico attuale:

Il Concilio di Pavia-Siena (1423-1424). Verso la crisi del conciliarismo.

In questo piccolo gioiello, inglobato nei locali dell’Opera della

Metropolitana di Siena sto parlando, sotto il profilo storico, della Chiesa

universale, di Caterina da Siena (di Colei che soleva rivolgersi al Papa

come al “dolce Cristo in terra”), del Grande Scisma d’Occidente,

di papato e collegialità, di divisioni e ricomposizioni, non senza

fare un breve cenno all’apertura agli studiosi dell’Archivio

Segreto Vaticano grazie alla lungimiranza del S. Padre Giovanni Paolo

II, scomparso da pochi giorni, e del cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto

della Congregazione per la Dottrina della Fede. Il Rettore della Metropolitana,

che presiede alla cerimonia, mi interrompe per una comunicazione urgente…

hanno eletto il nuovo Papa! L’applauso nasce spontaneo, il campanone

del Duomo suona a distesa. Cerco di proseguire non senza fatica: non ho

un testo scritto ma, come al solito, un fitto canovaccio di appunti. “Chi

avranno eletto?”: è la domanda che in questo momento, nel

totale silenzio degli astanti, sta attraversando la navata unica della

piccola chiesa, in un abbraccio ideale con tutta la cristianità,

mentre proseguo l’illustrazione dell’opera, pregevolissima,

dell’amico e collega tedesco. La cerimonia volge al termine. I convenevoli

che, di solito, sono lunghissimi, si limitano, questa volta, allo stretto

indispensabile. Corriamo tutti a casa. “Annuntio vobis gaudium magnum,

habemus papam..”. La voce stentorea del cardinale protodiacono mi

accoglie proprio mentre sto rientrando. “…Eminentissimum ac

reverendissimum dominum, dominum Josephum, Sanctae Romanae Ecclesiae,

cardinalem Ratzinger…”. La piazza, anche quella mediatica,

dopo un lunghissimo applauso ammutolisce… Attende un nome, quel

nome che nella tradizione cattolica riveste sempre un grande significato

“…qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI”. Una nuova

pagina di storia si è aperta.

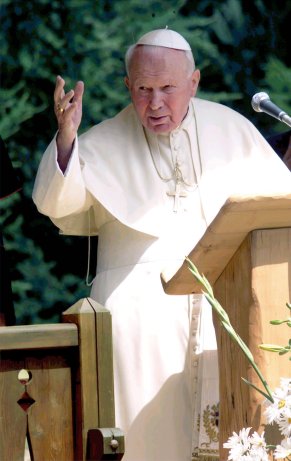

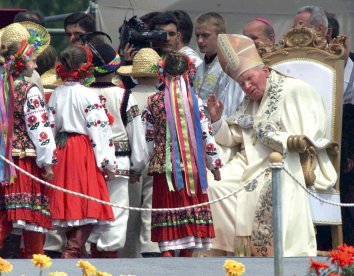

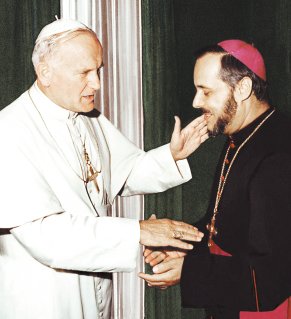

Giovanni

Paolo, il grande missionario

Giovanni

Paolo, il grande missionario

Dopo oltre ventisei anni di pontificato, uno fra i più lunghi della

storia, Giovanni Paolo II ci ha lasciato alle 21,37 del 2 aprile 2005.

Giornalisti e scrittori, uomini di cultura e semplici cittadini, potenti

e ultimi della terra, uomini di Chiesa e atei convinti, si sono inginocchiati

di fronte alla grandezza di un Papa che ha segnato indelebilmente il quarto

di secolo a cavaliere tra la fine del secondo millennio e l’inizio

del terzo. Le folle che si sono accalcate in piazza san Pietro per dare

un ultimo saluto al Pontefice hanno destato una grande impressione: ci

si è interrogati, infatti, sul valore da attribuire ad un evento

di questa portata. Gli aggettivi, talvolta fra loro contraddittori, si

sono sprecati: Karol il Grande, conservatore e progressista, Papa mediatico,

Papa dei giovani e delle folle, l’uomo che ha sconfitto il comunismo,

l’atleta di Dio, l’uomo dei viaggi in tutto il globo, il Papa

mistico. Ed ancorché tutte queste aggettivazioni abbiano un indiscutibile

fondamento, esse dimostrano la fretta, figlia di questa nostra epoca,

con la quale si desidera racchiudere in un breve motto una vicenda complessa

e talvolta drammatica, che ha visto protagonista il Papa polacco. Ed ancorché

un giudizio storico su questo pontificato non possa e non debba essere

frutto dell’emozione del momento, perché l’analisi

dei fatti richiede una lunga decantazione unita ad una loro conoscenza

profonda, non possiamo fare a meno di soffermarci, per un momento, su

una delle maggiori peculiarità che hanno caratterizzato l’azione

e l’opera di Giovanni Paolo II: la sua missionarietà.

Fin

dall’inizio del suo pontificato che destò, non dimentichiamolo,

tanti interrogativi in chi volle vedere esclusivamente il profilo per

così dire eminentemente “politico”, Giovanni Paolo

II chiamò tutti ad assumersi una grande responsabilità:

“aprire, anzi, spalancare le porte a Cristo”. Tradurre in

pratica questo imperativo che assunse, proprio nel giorno di inaugurazione

del suo pontificato, i toni della preghiera e dell’umile richiesta

(chi non ricorda quell’espressione “vi imploro” che

eravamo poco abituati a sentire dalla bocca del Papa), è stata

la linea guida di questi ventisei anni. Giovanni Paolo II, infatti, ha

posto l’uomo al centro della sua azione pastorale. Giovane o anziano

che fosse, sano o malato, ricco o povero, potente o umile, l’uomo

ha avuto in Giovanni Paolo II non solo una guida spirituale ma un vero

testimone della fede. E l’uomo venuto da lontano, che aveva vissuto

sulla sua pelle il dolore della morte, la violenza della guerra, della

persecuzione ideologica e la negazione della libertà religiosa

e che aveva assistito, impotente, allo sterminio dei deboli e degli inermi,

divenuto Papa ha contribuito con tutte le sue forze, ed in maniera determinante,

al mutamento della vicenda umana. La missione di Giovanni Paolo II si

è sostanziata, quindi, nel restituire all’uomo la sua dignità,

la sua centralità, il suo ruolo insostituibile nel divenire della

storia. Non possiamo dimenticare, inoltre, se vogliamo scendere maggiormente

nello specifico proprio di questa nostra Rivista, la grande attenzione

che questo Pontefice ha riservato ai popoli in via di sviluppo ed alla

necessità di annunciare la salvezza dell’uomo in Cristo Gesù:

un compito affidato innanzitutto ai missionari, a coloro cioè che,

pur in situazioni di gravissima difficoltà se non di stringente

pericolo, si sono fatti essi stessi testimoni della fede fino al martirio.

Fin

dall’inizio del suo pontificato che destò, non dimentichiamolo,

tanti interrogativi in chi volle vedere esclusivamente il profilo per

così dire eminentemente “politico”, Giovanni Paolo

II chiamò tutti ad assumersi una grande responsabilità:

“aprire, anzi, spalancare le porte a Cristo”. Tradurre in

pratica questo imperativo che assunse, proprio nel giorno di inaugurazione

del suo pontificato, i toni della preghiera e dell’umile richiesta

(chi non ricorda quell’espressione “vi imploro” che

eravamo poco abituati a sentire dalla bocca del Papa), è stata

la linea guida di questi ventisei anni. Giovanni Paolo II, infatti, ha

posto l’uomo al centro della sua azione pastorale. Giovane o anziano

che fosse, sano o malato, ricco o povero, potente o umile, l’uomo

ha avuto in Giovanni Paolo II non solo una guida spirituale ma un vero

testimone della fede. E l’uomo venuto da lontano, che aveva vissuto

sulla sua pelle il dolore della morte, la violenza della guerra, della

persecuzione ideologica e la negazione della libertà religiosa

e che aveva assistito, impotente, allo sterminio dei deboli e degli inermi,

divenuto Papa ha contribuito con tutte le sue forze, ed in maniera determinante,

al mutamento della vicenda umana. La missione di Giovanni Paolo II si

è sostanziata, quindi, nel restituire all’uomo la sua dignità,

la sua centralità, il suo ruolo insostituibile nel divenire della

storia. Non possiamo dimenticare, inoltre, se vogliamo scendere maggiormente

nello specifico proprio di questa nostra Rivista, la grande attenzione

che questo Pontefice ha riservato ai popoli in via di sviluppo ed alla

necessità di annunciare la salvezza dell’uomo in Cristo Gesù:

un compito affidato innanzitutto ai missionari, a coloro cioè che,

pur in situazioni di gravissima difficoltà se non di stringente

pericolo, si sono fatti essi stessi testimoni della fede fino al martirio.

Come

dimenticare, quindi, i viaggi apostolici nel corso dei quali ha potuto

conoscere direttamente la situazione dell’Africa, dell’Asia

e dell’America Latina, dando grande slancio alle Chiese giovani,

facendosi egli stesso missionario; come non sottolineare la celebrazione

dei Sinodi dedicati alla situazione dei vari continenti inseriti nel più

ampio disegno costituito dall’Enciclica Redemptoris Missio, con

la quale si apriva lo sguardo alla evangelizzazione del Terzo Millennio;

come non rimarcare, infine, il grido, per lo più inascoltato, della

“remissione del debito” ai Paesi del Terzo Mondo, lanciato

in occasione del Grande Giubileo del 2000: un momento che avrebbe dovuto

rappresentare un nuovo punto di partenza nella relazioni fra Paesi ricchi

e Paesi poveri, finalizzato soprattutto ad instaurare rapporti di pacifica

collaborazione e non di sfruttamento da parte degli uni nei confronti

degli altri. Una grande fede, un grande slancio ecumenico e autenticamente

missionario, uno spirito aperto al dialogo con tutti hanno caratterizzato

il pontificato di Giovanni Paolo II: al suo successore lascia una grande

eredità ed una altrettanto grande responsabilità.

Come

dimenticare, quindi, i viaggi apostolici nel corso dei quali ha potuto

conoscere direttamente la situazione dell’Africa, dell’Asia

e dell’America Latina, dando grande slancio alle Chiese giovani,

facendosi egli stesso missionario; come non sottolineare la celebrazione

dei Sinodi dedicati alla situazione dei vari continenti inseriti nel più

ampio disegno costituito dall’Enciclica Redemptoris Missio, con

la quale si apriva lo sguardo alla evangelizzazione del Terzo Millennio;

come non rimarcare, infine, il grido, per lo più inascoltato, della

“remissione del debito” ai Paesi del Terzo Mondo, lanciato

in occasione del Grande Giubileo del 2000: un momento che avrebbe dovuto

rappresentare un nuovo punto di partenza nella relazioni fra Paesi ricchi

e Paesi poveri, finalizzato soprattutto ad instaurare rapporti di pacifica

collaborazione e non di sfruttamento da parte degli uni nei confronti

degli altri. Una grande fede, un grande slancio ecumenico e autenticamente

missionario, uno spirito aperto al dialogo con tutti hanno caratterizzato

il pontificato di Giovanni Paolo II: al suo successore lascia una grande

eredità ed una altrettanto grande responsabilità.

Benedetto:

“Allora andiamo”

“Benedetto XVI”. Il nome che Joseph Ratzinger ha scelto è

altamente significativo. Benedetto, come il santo di Norcia, compatrono

d’Europa, come colui che dal “nido di rondine” del Sacro

Speco di Subiaco, dopo aver attraversato gran parte del Basso Lazio, eresse

sulla rocca di Montecassino il monastero che avrebbe irradiato il cristianesimo

in tutto l’Occidente: un luogo di altissima cultura e di grandissima

spiritualità, ma simbolo, nel recente passato, di come la barbarie

umana possa riuscire a distruggere anche le opere più elevate dell’uomo.

“Benedetto” come il suo predecessore dell’inizio del

secolo scorso, il genovese Giacomo Della Chiesa (1914-1922), l’uomo

che definì la I Guerra Mondiale “una inutile strage”,

che tentò, inutilmente, di far cessare quel conflitto che avrebbe

indelebilmente segnato la storia della prima metà del secolo scorso,

ma anche l’uomo del dialogo con i fratelli separati e con le altre

fedi.

|

Cercare di comprendere o

di intuire quale sarà il profilo pastorale di Papa Ratzinger è

opera inane: nessuno può prevedere il futuro. È certo però

che il suo passato, un passato di studi teologici di altissimo livello,

di grandi responsabilità all’interno della Chiesa non può

non lasciare il segno anche se, come lui stesso ha già detto, si

porrà soprattutto in ascolto e cercherà di fare non la sua

volontà ma quella di Dio. Ed anche le omelie da lui recentemente

tenute possono indicare alcune delle vie che molto probabilmente percorrerà:

sarà un uomo di pace perché contrasterà tutti coloro

che vorranno portarci ad uno scontro di civiltà, difenderà

l’identità cristiana ma dialogando con tutte le altre fedi,

combatterà duramente contro il relativismo etico (come ha espressamente

affermato in occasione della Santa Messa “pro eligendo Romano Pontifice”)

e, allo stesso tempo, tutelerà la dignità degli uomini e

dei popoli, soprattutto di quelli più indifesi. Forse la sua missionarietà

non si caratterizzerà per i grandi slanci che hanno pervaso il

pontificato del suo grande predecessore, forse non susciterà le

grandi emozioni alle quali ci aveva abituato Giovanni Paolo II, ma la

sua proposta è, con le parole di Gesù, molto chiara: “Vi

ho costituito perché andiate, e portiate frutto, e il frutto rimanga”.

È la santa inquietudine - per usare le sue parole - che tutti ci

deve pervadere, perché tutti siamo chiamati a portare agli altri

il dono della fede, dell’amicizia con Cristo: Egli, infatti, ci

ha chiamati amici.

Benedetto XVI ci ha già ricordato le nostre responsabilità

proponendo una riflessione profonda sul nostro essere cristiani. Cosa

resterà di noi? Il denaro che avremo accumulato e per il quale

siamo disposti a compiere le azioni più abbiette, le opere dell’uomo

che vengono spazzate via dai venti di guerra, i nostri libri che, spesso,

sono motivo di orgoglio e testimoni di una sapienza destinata, però,

ad essere superata dopo poco tempo? “Il frutto che rimane è

quanto abbiamo seminato nelle anime umane… il gesto capace di toccare

il cuore, la parola che apre l’anima alla gioia del Signore”.

“Allora andiamo….”! È questo il motto di Benedetto

XVI. No, non credo che sarà un Papa il quale, come da taluno si

è scritto, si arroccherà su posizioni dottrinali per chiudersi

nelle sue certezze.

I tanti deserti che caratterizzano la storia dell’umanità

contemporanea, deserti spirituali e materiali, deserti di fame e di povertà,

di sfruttamento e di distruzione trovano un’unica risposta nel Cristo,

in colui che, da Pastore del suo gregge, si è fatto agnello per

porsi dalla parte dei calpestati e degli uccisi. Ecco allora perché

una delle immagini contenute nell’Epilogo del Vangelo di Giovanni,

può racchiudere sinteticamente il suo programma, che non è,

come egli ha detto, un programma di governo, ma il programma del Buon

Pastore: “Sequere me”! “Seguimi”! È questo

l’invito del Cristo rivolto a Pietro e che ora viene rivolto anche

a noi per il tramite del successore: seguimi nel mondo, evangelizza il

mondo, promuovi l’uomo nella sua interezza! Sarà un Papa

autenticamente missionario!q